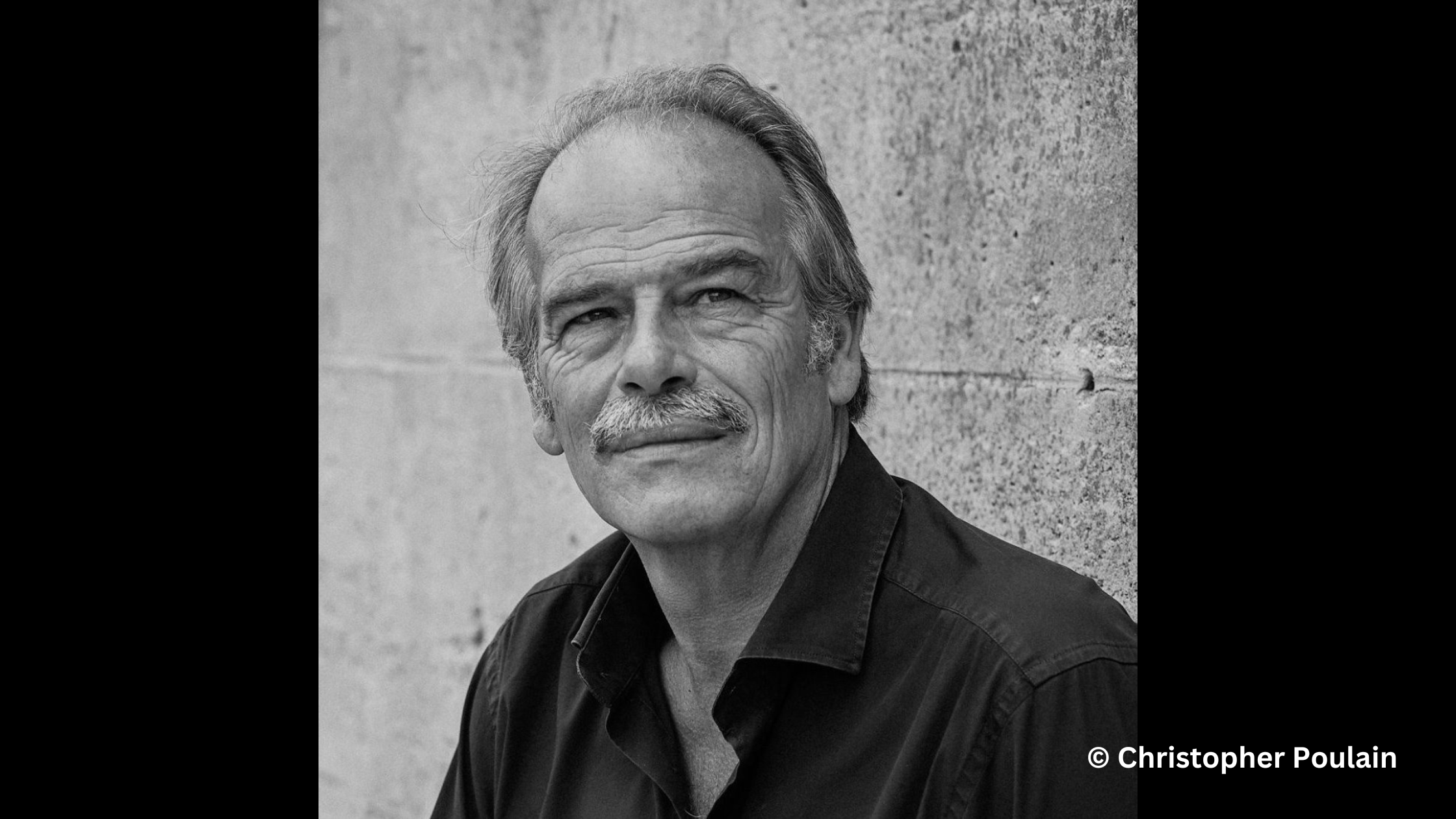

Jean-Pierre Lavoignat : le cinéma, cet ami prodigieux

En cette fin de journée de décembre, dans un café parisien, c’est un peu, quand même, un moment mythique de cinéphile que je m’apprête à vivre. Car en face de moi, il y a Jean-Pierre Lavoignat, journaliste de cinéma, anciennement rédacteur en chef de Première, co-fondateur de Studio Magazine. Il a été aussi, entre autres, le commissaire de la première exposition sur Romy Schneider qui s’est tenue à Boulogne-Billancourt en 2011-2012.

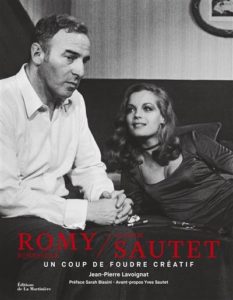

Et c’est justement à la suite de cette exposition, après avoir rendu à Yves Sautet, le fils du réalisateur, tous les trésors prêtés pour l’occasion (des télégrammes, des lettres de Romy, des plans de travail, des notes de service, des scénarios de son père) que l’idée lui vient de faire ce livre pour pouvoir les partager.

Il s’agira de mettre en lumière avant tout la collaboration professionnelle, somme toute unique, entre Claude Sautet et Romy Schneider. Encouragé aussi vivement par son amie Sarah Biasini, la fille de Romy, qui en a écrit la préface, son livre « Romy Schneider / Claude Sautet : Un coup de foudre créatif » parait en octobre 2022, aux éditions de La Martinière, quarante ans après la mort de l’actrice et cinquante ans après la sortie de César et Rosalie.

Beaucoup de livres ont été écrits sur Romy…

Oui et justement à travers ce livre, je voulais que l’on parle de Romy de façon lumineuse. J’étais fatigué par tous ces livres et documentaires qui ne parlaient que de ses zones d’ombres, de ses failles, de sa mère et des Nazis, de l’alcool, des drames qui ont accompagné les deux dernières années de sa vie. Je n’en pouvais plus de cette image-là. Comme si Romy pouvait se résumait à ça, sans qu’on parle de ce qu’elle dégageait à l’écran, de l’actrice géniale, unique, qu’elle était. Et puis, un livre juste sur cette collaboration magique avec Sautet, qui a donné cinq films devenus cultes, n’existait pas.

Vous avez bien connu aussi Claude Sautet, en tant que journaliste.

Vous avez bien connu aussi Claude Sautet, en tant que journaliste.

Oui, tout à fait. Je l’ai beaucoup interviewé, beaucoup suivi. J’aimais autant le cinéaste que l’homme. Il a toujours, dès le lancement de Première, été très gentil avec nous, très accueillant. Je pense qu’il était ému et curieux de ces jeunes journalistes qui débarquaient. C’était une nouvelle génération. Ce n’était plus Positif ou Les Cahiers du Cinéma. Quand on est arrivés, on avait 26 ans. On aimait ses films et donc il était forcément bienveillant et attentif. Il disait oui à tout. Je me suis donc dit que c’était un sujet que je connaissais assez bien et je me suis lancé ! Cela a été assez long à écrire parce que je faisais aussi plein de choses à côté.

Comment s’est construite l’architecture du livre ?

C’était facile, il y avait 5 films et donc je voulais le traiter film par film. Après, par rapport aux témoignages de personnalités que j’ai choisis pour ce livre, il y avait ceux qui ont travaillé avec eux que je voulais interviewer et ceux, dont je savais qu’ils étaient fans du travail de l’un ou de l’autre, ou des deux… Comme Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, ou François Ozon et Pedro Almodovar qui, tous les deux, ont évoqué Romy dans leurs films… C’est là où l’expérience et les réseaux servent ! (Rires). J’aimais l’idée qu’il y ait des témoignages inattendus…

On découvre dans votre livre, une Romy très exigeante, qui donne son point de vue, exprime ses attentes, ses coups de gueule…

C’est ce que dit Sautet. Les films n’auraient pas été les mêmes sans ce travail avec Romy. C’est joli ce qu’il dit : « J’ai à chaque fois essayé de faire ces films avec d’autres, je n’y suis pas arrivé et sans elle, il aurait manqué quelque chose. »

Dans l’exposition consacrée à Luc Roux actuellement à la Fondation Jérôme Seydoux- Pathé que vous avez organisée, comment avez-vous collecté toutes ces photos ? Où sont passées les archives de Première et Studio ?

Les archives de Première, je ne sais pas ! On est à leur recherche justement… On nous a même répondu chez Hachette qu’elles étaient perdues ! A mon départ de Studio, comme ils n’entendaient pas ni numériser les photos, ni les faire vivre, je me suis occupé de rendre toutes les photos aux photographes qui les avaient faites afin qu’elles ne disparaissent pas dans la nature. La plupart des photographes les ont confiées à des agences qui les diffusent. Les photos de Luc par exemple sont chez Getty. Quand Dominique Besnehard et Marie-France Brière, délégués du Festival du film francophone d’Angoulême nous ont proposé de faire une expo des photos de Luc, on n’avait pas assez de temps pour fouiller dans toutes les archives. On est donc parti des photos emblématiques qu’il a faites – mais dont beaucoup de gens ne savent pas que c’est lui qui les a prises – et de photos qu’il aimait particulièrement. L’expo de la Fondation Pathé est beaucoup plus riche qu’à Angoulême parce que le lieu est plus grand, parce qu’on pouvait ne pas se limiter aux artistes francophones, parce qu’il y a des vidéos de séances photos, et aussi parce qu’il y a des vitrines qu’on pouvait remplir de tas de souvenirs : des polaroïds, des couvertures de Première ou de Studio, des tests de gravure, des affiches, des livres, etc.

Marion Cotillard qui passe la corde au cou de Guillaume Canet, par exemple, c’est très savoureux…

C’était un sujet photo avec tous les acteurs de 30 ans ou moins qui devaient s’amuser avec un fil rouge (en fait une corde) qui d’une certaine manière les relierait tous. Ce sont eux qui ont choisi de poser ensemble, et qui ont eu cette idée d’autant plus incroyable qu’ils n’étaient pas encore ensemble ! Guillaume était même venu à la séance avec Diane Kruger. Avec le recul, cette photo est complètement dingue.

Je disais à Marc (Esposito) : je ne vais pas écrire sur le cinéma toute ma vie. Quarante ans après, je suis toujours là !

Si on en revient à vos débuts, de quand date, au fond, votre cinéphilie ?

De la post-adolescence. Je suis allé au cinéma assez jeune mais pas régulièrement. Mes parents n’y allaient pas eux-mêmes et en plus, on a souvent habité dans des endroits, au Maroc, en Algérie, en Bourgogne, dans le Midi, loin des villes. J’y suis allé plus régulièrement quand on a habité à Avignon, une fois que j’étais au lycée et à la fac. Ensuite, bien sûr, en arrivant à Paris, étudiant au CFJ (Centre de formation des journalistes), j’y suis allé vraiment beaucoup, voyant aussi bien les vieux films que les nouveaux… Lorsque je suis parti à Montréal comme coopérant – c’était une manière à l’époque de faire son service militaire sans être sous les drapeaux – les premiers mois, comme je connaissais personne, je sortais du bureau à 17h et tous les soirs j’allais voir trois films d’affilée ! Et notamment plein de classiques américains.

Comment est le Jean-Pierre Lavoignat qui franchit les portes de la rédaction de Première, à la fin des années 70 ?

Il est tout timide (rires).

Depardieu, New York, 1990, crédits photo :Luc Roux

Vous aviez rencontré Marc Esposito, le rédacteur en chef, bien avant ?

Pas tant que ça. Trois ans en fait mais j’y suis allé grâce à lui. On s’est rencontré au Provençal à Avignon. Lui était en stage et moi j’y travaillais tout en faisant mes études. Ce qui est amusant, c’est que lui sortait du CFJ et moi j’allais y rentrer. On est devenus tout de suite copains… On s’est rencontrés en juin et je suis venu en septembre à Paris, après on ne s’est plus quittés !

Comment s’est créé le magazine Première ?

En fait, Marc avait trouvé un job dans un magazine de foot qui cartonnait à l’époque, Onze. Et son proprio, qui avait un tout petit groupe de presse, s’est dit qu’il fallait faire un journal de cinéma pour éviter de payer trop d’impôts, face au succès grandissant du magazine de foot. Première s’est décidé comme ça ! En deux mois. Sans étude de marché, sans rien du tout.

Marc m’a proposé dès le magazine n°1 d’y faire des piges et j’ai bien sûr accepté tout de suite. Et lorsque je suis rentré à l’AFP, en sortant du CFJ, j’ai continué… Quand Hachette a racheté Première (qui était sur le point de fermer), ils ont repris Marc qui en était parti à la suite de différends avec l’éditeur précédent, comme rédacteur en chef. Il m’a alors « tanné » pendant un an, en me disant : « j’ai besoin d’un adjoint, viens ! » Et moi, je lui répondais : « mais non, je ne veux pas écrire sur le cinéma toute ma vie (rires). » Quarante ans après, je suis toujours là ! Et j’ai fini par craquer et quitter l’AFP pour Première. Et c’est comme ça que je suis devenu rédacteur en chef adjoint. (Rires).

Première, c’est le cas de le dire, c’était vraiment une « première » dans le paysage du journalisme cinéma de l’époque…

C’est un magazine de cinéma qui n’existait pas. Il y avait d’un côté soit Les Cahiers, Positif, et de l’autre, le genre Ciné-Revue, Ciné-Monde qui correspondait plus à la génération précédente. Nous, on était entre les deux : des cinéphiles qui aimaient aussi le cinéma populaire. On a eu la chance d’accompagner une nouvelle génération d’acteurs, de metteurs en scène qui étaient comme nous à la fois cinéphiles et populaires : Depardieu, Dewaere, Adjani, Huppert, Miou-Miou, la bande du Splendid puis un peu plus tard Lanvin, Giraudeau, etc. pour les acteurs, et Tavernier, Miller, Corneau, Blier, Leconte, etc. pour les metteurs en scène. Et dans les anciens, on adorait Deneuve, Romy Schneider, Noiret, Piccoli, Montand… On a tout de suite eu de bons rapports avec eux.

On faisait quelque chose qui n’était pas calculé et qui a expliqué et le succès de Première et celui de Studio. On faisait le journal qu’on avait envie de lire. Et on s’y impliquait à fond.

Vincent Perez, Isabelle Adjani et Patrice Chéreau sur le tournage de La Reine Margot. Photo de Luc Roux/Sygma/Sygma via Getty Images)

En étant quasi les premiers à parler de ces gens-là, ça créait tout de suite des liens de confiance très forts.

Est-ce qu’il y a des interviews qui vous ont fait peur à réaliser ?

Mais plein ! Toutes ! (Rires). Toutes les premières fois ! La première fois que j’ai interviewé Deneuve… Et Depardieu, pareil ! A l’époque, on avait le sentiment d’avoir à faire à quelqu’un d’unique. Quand je l’ai vu, je me suis dit que des mecs comme ça, je n’en connaissais pas ! Ce qui créait en plus pas mal de liens avec ces gens à cette époque, c’est qu’on ne les voyait pas qu’au moment des sorties de films. On allait sur les tournages, on les voyait travailler. On faisait des photos et personne ne demandait à les voir. Aujourd’hui, ce serait impossible !

Comment cela se passait pour vous sur les tournages ? Luc Roux, prenait aussi des photos…

Comment cela se passait pour vous sur les tournages ? Luc Roux, prenait aussi des photos…

Il n’y avait pas que lui à l’époque. Il y a d’abord eu Benoit Barbier, le parrain de toute la lignée des photographes de Première et de Studio, qui a imprimé un style et même un comportement de discrétion sur les plateaux : on arrive en même temps que l’équipe, pas une heure après. On part en même temps. Au début, il ne voulait même pas déjeuner à la cantine et je lui disais que c’était idiot. C’est à la cantine qu’on peut parler, mine de rien, à plein de gens, des techniciens, des acteurs. Il faut y aller ! Et j’adorais ça : observer les gens, prendre des notes et que personne ne s’en étonne. J’adorais découvrir les rapports des gens les uns avec les autres, la comédie du pouvoir, les rapports de force, de séduction… La photo a toujours eu aussi une grande importance pour nous. On tenait à faire au maximum les photos nous-mêmes. A Studio, on a même eu à un moment – ce qui était très rare ! – trois photographes salariés, et des pigistes dont la plupart sont devenus des photographes très demandés.

Comment faisiez-vous à Studio pour trouver les talents émergents du cinéma de cette époque ?

On était tous très attentifs mais il y a eu deux poissons pilotes : Thierry Klifa et Thierry Chèze. Ils étaient plus jeunes que nous et s’intéressaient aux acteurs et aux actrices qui avaient leur âge et qui débutaient comme eux… Sandrine Kiberlain, Geraldine Pailhas, Monica Bellucci par exemple pour Thierry Klifa. Marion Cotillard, Audrey Tautou, Ludivine Sagnier et plein d’autres pour Thierry Chèze… Nous, on leur faisait confiance. Et en étant quasi les premiers à parler d’eux, cela a créé tout de suite avec eux des liens de confiance très forts, voire d’amitié. Pour Monica Belluci, Thierry Klifa et Luc Roux étaient allés sur le tournage de L’Appartement et ils étaient revenus en me disant : « Il y a une actrice italienne, c’est une bombe ! Et en plus, elle est d’une gentillesse ! ». A l’époque, on ne la connaissait pas. C’était son premier film en français. Avec la belle série réalisée par Luc Roux au Crillon, on a été sans doute l’un des premiers journaux français à la traiter comme une actrice et pas comme un mannequin. Par la suite, elle a toujours dit oui à ce qu’on lui a proposé.

Comment se déroulait des interviews avec les big stars hollywoodiennes ?

On avait plus de temps à l’époque pour interviewer une star. D’abord au tout début, les junkets* n’existaient quasiment pas. En plus Studio avait une belle image et une belle réputation, les attachés de presse français nous aidaient beaucoup pour obtenir des one and one**. Comme c’était de la presse écrite, on avait grosso modo une heure. J’ai l’impression que ce n’est plus aussi simple aujourd’hui. Je me souviens de mon interview avec Meryl Streep pour la présentation à Cannes de Un cri dans la nuit. Il n’y avait même pas de publiciste avec nous ! J’avais rendez-vous avec elle dans un hôtel à New York. J’arrive et elle était déjà là ! Au bout d’une heure, comme prévu, elle me dit qu’elle devait s’en aller. Je lui dis que ce n’est pas possible, que j’ai encore des tas de questions à lui poser, que je peux rester à New York plus longtemps. Devant mon enthousiasme, et sans doute aussi ma naïveté, elle me promet qu’elle m’appellerait pour poursuivre l’interview par téléphone. Et quelques jours plus tard, alors que j’étais à Los Angeles pour interviewer Hugh Hudson, elle m’a rappelé à mon hôtel ! Je n’en revenais pas. (Rires) J’ai reparlé une demi-heure avec elle. Aujourd’hui, je crois que ce serait tout bonnement impossible. Après, lorsque Michel Rebichon, le rédacteur en chef de Studio, a été correspondant du journal à Hollywood, cela a facilité les choses, et il a même noué des liens avec certaines stars, dont Sharon Stone ! Pareil pour Christophe d’Yvoire qui l’avait précédé et pour Juliette Michaud qui lui a succédé.

Ma seconde interview de François Truffaut reste pour moi un de mes souvenirs de journaliste les plus émouvants.

Un événement journalistique comme le Festival de Cannes, comment le prépariez-vous ?

On a décidé très vite à Première de faire un numéro spécial avant, en présentant les films de la sélection. On n’imagine pas quel sprint ça pouvait signifier à une époque où il n’y avait pas Internet (!). Pour la pêche aux infos, deux jours avant le bouclage du numéro, c’était un vrai défi ! (Rires). Et puis à Studio, on a optimisé notre démarche en faisant même des hors-séries sur le Festival. J’avais alors un jeu avec Gilles Jacob : je l’appelais à partir de janvier, très régulièrement et la règle entre nous, c’était que lui ne citait aucun film. Moi je lui disait des titres et il y avait juste deux réponses possibles : « pas vu » ou « on l’a pris et il sera quelque part ». Par courtoisie, il ne disait jamais quand il n’avait pas sélectionné un film. La réponse était juste « Pas vu » !

Leos Carax, Catherine Deneuve et Guillaume Depardieu sur le tournage de Pola X. (Photo de Luc Roux/Sygma/Sygma via Getty Images)

Comment ça se passait pour vous et votre équipe quand vous débarquiez sur la Croisette ?

Au début, toute l’équipe descendait (les maquettistes, les secrétaires de rédaction…). On faisait le journal sur place. C’est à Cannes que je me suis rendu compte de l’évolution technique de ce métier. Les premières années, on tapait nos papiers à la machine, et même pas toujours sur des machines électriques ! Les articles et les photos, on les apportait au train le soir, et ils partaient pour l’imprimerie à Lille. Deux jours après les textes revenaient sous forme de bandeaux qu’on coupait, mettait dans la maquette et corrigeait. Ça repartait par le train à Lille, puis revenait par le train, etc ! Quand le fax est arrivé, quel bonheur ! (Rires). Mais quand Internet est arrivé, on n’avait plus d’excuses, hélas, pour faire descendre les maquettistes et les secrétaires de rédaction, qui eux étaient bien tristes de ne plus être à Cannes où on vivait un peu comme dans une auberge de jeunesse.

Quand on interviewe Truffaut, c’est un moment très fort, j’imagine.

Oui, très fort effectivement. Je l’ai interviewé deux fois. Une fois à la radio. Alors que je n’avais quasiment jamais fait de radio. Autant vous dire que j’avais doublement le trac ! (Rires) C’était pour La femme d’à côté ou Vivement dimanche !, je ne me souviens plus exactement, et ça c’était très bien passé.

La seconde fois reste pour moi un de mes souvenirs de journaliste les plus émouvants. J’ai réalisé l’interview au moment de la réédition du livre Hitchcock-Truffaut, en 1982. Truffaut était alors déjà très malade (il est mort sept ou huit mois après) et j’avais rendez-vous chez lui. Quand je suis arrivé, l’homme qui travaillait pour lui m’a fait patienter dans le salon pendant 20 minutes au moins, seul à regarder la tour Eiffel, les photos… Il habitait à côté du Musée de la Mode, le Palais Galliera. Et finalement le majordome est revenu en me disant qu’il y avait eu une confusion. En fait, Truffaut m’attendait à son bureau, aux Films du Carosse, qui n’était pas loin de chez lui. Je suis arrivé à son bureau et là, je l’ai trouvé bien malade, tout frêle. L’interview s’est très bien passée mais on n’a parlé que du livre et de sa réédition…

Quand il s’est levé pour me raccompagner, il était tellement faible que j’ai eu peur qu’il tombe entre son bureau et la porte. Et quand la porte s’est refermée, je suis resté un moment sur le palier, totalement bouleversé. Je lui ai envoyé le numéro de Première, avec l’article. Il m’a répondu en m’envoyant une bio d’André Bazin, qui avait tant compté pour lui, avec un long texte très amical sur les pages de garde du livre. C’est un souvenir très émouvant. A l’époque, c’était surtout Dominique Maillet qui le suivait, mais là, Truffaut avait dit à l’attachée de presse qu’il aimerait bien que ce soit moi qui l’interviewe. Comme j’avais écrit quelque temps auparavant un papier totalement amoureux de Fanny Ardant, avec qui il vivait, je me suis toujours dit qu’il avait lu le papier et qu’il avait dû se dire : « Mais c’est qui ce mec-là qui est amoureux de ma meuf ? »… Enfin sans doute pas avec ces mots là ! (Rires). En tout cas, ça m’amuse de le penser ! (Rires).

*Le « junket » est une invention américaine. Les grands acteurs étant sollicités à chaque sortie de film par des dizaines, voire des centaines de journalistes cinéma, donnent des interviews à la chaîne. Elles durent de 5 à 10 minutes maxi. On voit très bien cette pratique dans le film Coup de foudre à Notting Hill.

**interview en tête-à-tête avec la star

Jean-Pierre Lavoignat est l’auteur du récent ouvrage « Romy Schneider / Claude Sautet : Un coup de foudre créatif », aux éditions de La Martinière – Se le procurer ici !

L’exposition consacrée au photographe de cinéma « Luc Roux, le cinéma au cœur » se tient jusqu’au 4 mars à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. Plus d’infos ici !